您现在的位置:首页 > 各地旅游名胜推荐-堂篇旅游

各地旅游名胜推荐-堂篇

江门中山纪念堂位于江门市蓬江区仓后街道办事处范罗岗社区中山公园。中山纪念堂是江门市为纪念辛亥革命和孙中山先生,于1927年兴建,1930年元旦落成,随后经过1950年、1965年、1980年三次修葺。2009年,民革江门市委会提出了重建修葺江门市中山纪念堂的建议后,得到了市委、市政府高度重视,专门拨款450万元进行了第四次全面修葺,并于2011年7月22日修缮落成并正式对外免费开放。现建筑占地面积950平方米,由放影室、戏台、化妆间及观众坐席等组成,顶部原为工字钢梁结构,1950年重修后改为钢筋水泥结构。2010年广东省人民政府公布为广东省第六批文物保护单位。…[详细]

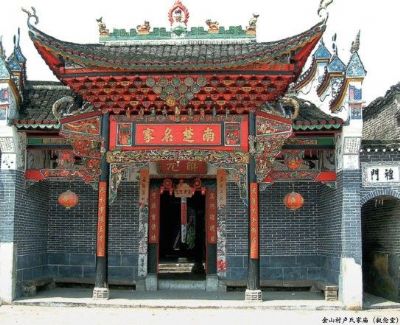

汝城县保有明清风格古祠堂700多处,规模大、结构美、功用广、历史悠久、底蕴深厚,有着极高的研究、观赏、旅游价值,有8处已列入省、市级文化保护单位。全国政协常委、湖南省政协副主席姚守拙先生欣然题字“古祠堂之乡”。汝城古祠堂是江南一朵瑰丽的奇葩。汝城古祠堂多。一个多民族居住的偏邑山县,36万多人口,280多家姓氏,保留着始于宋元、盛于明清的古祠堂710余座,大小不一,风格各异,星罗棋布,并有金山、津江等古祠堂群,有8座古祠堂列入省市级文物保护单位。汝城古祠堂美。美在华丽、凝重、庄严,美在沧桑、古朴、久远,美在丰厚、载物、适用。从选址造型、布局朝向、风水环境到山水田林路、门坪巷房墙的整体和谐,从建筑…[详细]

英式风格的福音堂伫立在鼓浪屿的晃岩路。这座始建于1901年的教堂,是由厦门泰山、关隘内两堂联合提倡创建的,在鼓浪屿晃岩山(今著名之岩仔山)麓购地(当时华人购地大为不便,乃藉西人差会之名代购),由华人信徒自筹资金(西人捐助一小部份)着手开建,于1903年落成,该堂设计技巧,建筑牢固,体形可观,占地面积375平方米,建筑面积421平方米,可容纳一千左右人,周围平房环绕,集中整洁。1844年7月,英国伦敦会宣教士施敦力(施约翰)夫妇抵达鼓浪屿,建立鼓浪屿最早的教堂和学校。后又与美归正会、英长老会联合建立的国际礼拜堂(后改称协和礼拜堂)。1894年教会在鸡母山建立“新礼拜堂”,该堂为厦门泰山堂会的支堂…[详细]

绍兴市越城区天主教大圣若瑟堂明万历十四年(1586),意大利籍耶稣会神父罗明坚(Michel Rugieri, 1543-1607)和麦安东(Antoined’Almeyda, 1556-1591)曾到绍兴进行传教活动,仅居数月离去。清康熙四十一年(1702),法国籍龚当信神父(Cyrile Constantin,1670-1732)到绍兴买房,设堂,传教5年多。同治二年(1863),冯伯德从宁波到绍兴寻找原址,未果;后刘安多再次寻找,仍无踪迹。清同治三年(1864),法国籍神父刘安多购置土地5.46亩,于同治十年设堂。奉大圣若瑟为本堂主保,故名“若瑟”堂,人称“若瑟老堂”。光绪二十八年(19…[详细]

龙虎草堂 化安山在余姚城区东南二十里的四明山北麓剡湖岱(十五岱),这一带三面青山环抱,景色宜人。因其可与嵊县剡溪媲美,宋史称之为:“剡中”,而且留有众多的人文史迹。清初,伟大的思想家、史学家黄梨洲曾隐居于此,从事著述。化安山的一山一水都留下了梨洲的足迹,一草一木都载入了他的诗篇。 黄梨洲参加抗清斗争失败后,遭清廷追捕,于顺治三年(1646)徒居化安山丙舍。据《黄梨洲年谱》记载:“四明北麓有化安山,故宋所谓剡中也,东峰状类虎,西峰状类龙,公(梨洲)丙舍适当其间,因名曰龙虎山堂(又名为龙虎草堂)”。草堂是非常朴素、简陋的,据梨洲自己说,为“辛辛苦苦一茅堂”,“三间矮屋盖芦花”。在这里…[详细]

松荫堂,又名永东楼,位于古田镇八甲村,始建于清嘉庆十二年(1807年),属砖木结构。属围垅式建筑,二层二进五厅七开间土木楼房,建筑面积850平方米,占地面积1235平方米。房屋布局为一正两横,正楼分正门、前厅、天井、大厅、厢房和后厅,两横是两侧护厝。大厅为叠高平房、后厅为二层楼房。整座建筑融合了南方建筑和客家建筑的特色,飞檐翘角,雕梁画栋。20世纪20年代,外国传教士强行租用松荫堂为礼拜堂。1929年5月,红四军第二次入闽到达古田后,外国传教士都先后离去。12月,毛泽东、朱德、陈毅等率领红四军进驻古田,把前委机关和政治部安扎在松荫堂。毛泽东、陈毅以及前委机关和政治部的工作人员也住在这里,积极为…[详细]

在哈尔滨繁华的闹市区,矗立着一座带有北欧风格的哥特式建筑,它就是坐落在南岗区东大直街的基督教礼拜堂。基督教南岗教堂始建于1914年,由德国人阿斯罗尼亚、里多瓦人列斯达共同建议中东铁路局拨地,并捐助建筑材料,利用部分捐款建成的,命名路德教堂。该教堂有着与众不同的特点和格调,充分体现了廉、俭及简洁明快的建筑特点。外壁不设雕饰,以朴素尖拱代替花圆拱,保留倾斜屋顶钟楼和高耸入云的十字架。采用薄铁皮取代薄石板,用以减轻屋顶质量。为适应哈尔滨的寒冷气候特点,适度加厚了墙壁,减少了层叠窗户,室内U形二层看台,以细圆柱支撑,使空间得到了一定程度的扩大。堂内雕花大门,紧闭森严,与喧嚣的尘世隔开,使虔诚信徒们的信…[详细]

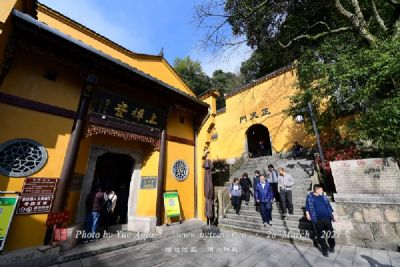

上禅堂,原名“景德堂”。始建于明代,清康熙六年(1667年)玉林国师徒弟宗衍重建。乾隆二十三年(1758年)住持僧忝石扩建观音殿。王文僖公赠额“秀观云林”。咸丰年间(1851-1861年)毁于兵燹。同治初年1862年)住持僧开泰募款重建。光绪年间(1875一1908年),由清镛禅师续建万佛楼。1925年住持僧霞光,因其慈善有功,倪前知事赠额“佛国元勋”。1928年住持僧志芳重修大殿,安单接众,遂成为与百岁宫、东崖禅寺、祗园寺、甘露寺、莲花寺、乐善寺等九华山七大丛林之一。1933年再修大殿。1944一1953年达隆。则霞安慧先后任住持。1957年因僧人不慎失火,观音殿部分毁于火灾。1987年重修…[详细]

登埂温泉是有名的澡堂会会址,这里距六库12公里,海拔950米。一百多年来,傈僳族人民按照传统风俗习惯,每年春节初二至初六都在这里“春浴”,又名澡堂会。澡塘会是泸水傈僳族的传统节日,明朝永历二年就已具有一定规模,是保存和延续傈僳族传统文化的一种重要形式。节日期间,江两岸的傈僳族人民带上行李,备好食物、炊具到温泉附近搭起帐篷或竹棚,进行对歌、射驽、“上刀山、下火海”表演和物资交流等活动。每天早晚都要泡温泉浴,消除全身的疾病和疲劳,洗涤一年来身上的灰尘污垢,以充沛的体力和饱满的精神迎接新一年的降临。关于登埂澡塘会的来历,在怒江傈僳族群众中还流传着一个美妙的传说。相传在很久以前,碧罗雪山上住着一位父母…[详细]

江南水师学堂占地面积1000余平方米。建于光绪十六年(1890)。该学堂是清政府在洋务运动中开办的军事学校,作为培养科技人才的基地。堂内开设驾驶、轮机、鱼雷3个班,每期学员120名左右,教员大多为英国人。课程有英语、机械、航海、天文等。1898年4月,18岁的鲁迅考入该学堂的轮机班就读,同年11月因不满该校乌烟瘴气的校风,愤而退学。辛亥革命后,江南水师学堂停办,改为海军部的办公地,后又为海军军官学校、国民政府海军部、海军司令部等单位驻地。今存总办提督楼、英籍教员办公楼和国民政府海军部大门等建筑。在南京城西的挹江门有一座风格独特的西式牌楼,这里就是被称为中国海军摇篮的江南水师学堂遗址。江南水师学…[详细]

圣多默宗徒堂(英语:St. Thomas The Apostle Church)是一座香港天主教教堂,由天主教香港教区管理。位于新界西青衣区青绿街5号,建立于1999年7月4日。建筑风格圣多默宗徒堂是一幢六层高、具现代化风格的建筑物。整幢大楼呈垂直向上分布的形态,主要设施包括:可容纳五百多人参与礼仪的主圣堂、圣体小堂、多功能礼堂、幼稚园、会议室、神父宿舍和停车场等。这种垂直重叠布置与传统的欧洲教堂极不相同。外墙由砖和光面混凝土砌成,给人一种真诚和平易近人的感觉;面砖逐块仔细地做成圆角和洞孔,以配合建筑风格。圣堂的入口由正门的圣母像至大堂入门、主通道、祭台、玻璃壁画及天窗组成的序列,构成一条具有…[详细]

滕州张氏祠堂位于滕州市大坞镇大坞村。年代为。2006年12月7日,滕州张氏祠堂被山东省人民政府公布为山东省第三批省级文物保护单位。据《古滕张氏族谱》记载,张氏祠堂始建于清朝康熙年间,乾隆十三年(1748年)竣工。坐北朝南,总占地面积1440平方米。张氏堂祠建筑规模宏大,结构严谨,内外院落,既珠联璧合,又独立成章,是北方典型的四合院封闭式建筑风格。以正门、正厅为中心的南北轴线上,前后为两进院落。大门外两侧为大方砖砌八字墙,一对石狮拱卫。内院由方砖铺地,东西两厅各三间,为卷棚屋盖,后有高大雄伟的堂厅,厅堂房屋均为硬山起脊,灰色小瓦覆顶。堂厅是主厅,张氏祖先的牌位按支系和辈分分别摆放在堂厅和东西厅内…[详细]

目的地介绍南堂座落于前门西大街141号,现在是北京教区主教座堂。在北京它是一座历史最悠久最古老的天主堂。1605年(明万历33年)利玛窦神父曾于该处建起第一座经堂,但规模很小,后由德国耶稣会士汤若望神父,于1650年建造了北京城内的第一座大教堂。耶稣会汤若望等神父住在教堂内。顺治皇帝曾24次来到南堂与在清政府内任钦天监职的汤若望神父促膝谈心。该堂以无玷始胎圣母为主保。堂院内除神父住房外,有天文台、藏书楼、仪器室等,皇帝赐匾“通微佳境”,称汤若望神父为“通微教师”。雍正八年,北京地震,死伤约十万人,南北二堂遭受损失。雍正赐银一千两从事修理。雍正年间(可能是雍正十年),南堂一度曾被关闭。1775年…[详细]

郧县老城天主堂郧县老城天主堂位于现今郧阳汉江公路大桥以东,汉水以北,距郧县新城以南3公里的伏牛山上。作为一个建筑群落,它由337平米主堂、380平米副堂和17间平房共三个部分组成,建筑面积1095.3平米,总占地面积为3426平米。为郧县重点文物保护单位。教堂为典型的哥特式风格建筑。门墙上布满了尖拱和直棱式的浮雕,门墙上方的正中央耸立着一个高大的钟楼,钟楼顶矗着一个十分耀眼的古铜色大十字架。钟楼两侧各有一个对称的三角形尖塔,塔顶也各矗着一个十字架,只是比中间的十字架略小了些。教堂大门在门墙的正中,大门上方,在上、下两个圆拱形浮雕的中间,竖排汉字楷书浮雕“天主堂”三个大字赫然入目。大门两旁对称位…[详细]

李鸿章享堂位建于清朝光绪二十八年。1901年11月7日,李鸿章病死于位于北京东城区金鱼胡同的贤良寺西跨院,享年78岁。1903年李鸿章魂归故里,归葬于合肥东乡夏小郢,家人在此兴建享堂和墓地。李鸿章享堂位于东郊大兴镇,坐北朝南,北临裕溪路,系晚清建筑。占地2500平方米,原有屋四重,连东西花厅、寮房在内共99间,其东还有库房、仓房,大门前有照壁。照壁之外立有御制碑,御赐祭文碑等三座,其西南为李鸿章墓地,墓前大道直通南淝河。李鸿章是晚清军政重臣,1823年出生于合肥东乡磨店,1901年病死于京师寓所贤良寺,享年78岁。1903年,他的灵柩由北京辗转运回合肥,葬在合肥东乡夏小郢,李氏家族后人为祭祀他…[详细]

这一明代民居幸存,为研究绩溪县城的发展史、建筑史、家族文化史提供了重要的实物资料,也是绩溪这一省级历史文化名城的重要载体之一。1998年5月,五教堂被安徽省政府公布为省级文物保护单位。早在20世纪50年代,我国著名建筑大师刘敦桢教授前来徽州调查古建筑时就已发现,并给予很高的评价。时过50春,五教堂成为绩溪这一有着千余年历史的古老县城内仅存的一栋明代民居,有如掌上明珠,珍贵至极。绩溪是徽文化的重要发祥地之一,受程朱理学的影响极大。“凡六经传注,非经朱子论定者,父兄不以为教,子弟不以为学”,对程朱理学信奉不疑而顶礼膜拜。葛氏是绩溪县城的一个大家族,而且文武双全,遵从儒家学说,信奉程朱理学当是在理的…[详细]

马巷清居堂,俗称菜堂,位于马巷五甲街五谷市29号。是翔安地区唯一的菜姑堂。堂里供祀释迦菩萨、千手观音,有尼姑主持佛事。据说最盛之时有尼姑十二人。每逢初二、十六,马巷地区的菜姑(吃长斋女士)及信女们都会云集清居堂诵经礼佛,长年不衰。清居堂最初创建人是优婆夷,俗名林摘花,法号莲果姑,生于光绪十一年(1885年),祖家内厝镇店头社。青年时曾南渡马来西亚槟榔屿经营小商贩。后在当地根宗寺皈依,拜广通和尚为师。广通和尚早年出家于南海普陀山鹤呜庵,是位得道禅师。抗日战争期间,莲果姑回乡,在马巷街出家修道,往莆田梅峰寺受戒,归来后倾资购地,兴建清居堂,于四十年代落成,为土木结构二进瓦房,占地约250平方米,为…[详细]

在涪城区龙门镇小桥村,有一座五世同堂坊——张仲奇五世同堂坊。这也是我市五世同堂坊中,保存最为完好,雕刻工艺最为精湛的清代雕刻,具有较高的艺术价值。如今,这座牌坊已成为当地现代农业旅游观光区一个独特的文化标志。独特的文化符号从绵阳城区经绵江公路进入涪城龙门镇小桥村,往红桔林村委会方向前行,穿过道路两边的各种大棚蔬菜,前行500米左右,张仲奇五世同堂坊便出现在记者面前。张仲奇五世同堂坊掩映在几株大树中,牌坊四周昔日的农田,已经成为现代农业观光旅游产业带,木栅栏将牌坊围了起来,站在牌坊下远观,有种穿越历史的感觉。眼前的张仲奇五世同堂坊,虽然经历了近两百年的风雨侵蚀,但牌坊的结构完好,威仪不减,上面的…[详细]

花2英镑可以坐电梯直达83米高的钟楼(CampanileBell),一览壮观的伦敦全景。教堂建筑为哥特式,数个由彩色玻璃嵌饰的尖顶并列在一起,显得别致动人。教堂中间还有一处拥挤的墓场,埋葬有诸多伟大人物。由于人数众多,不得不将棺停竖起来埋放在地下。最终还是无处插针,才开始将伟人们向圣保罗教堂转移。祭坛前面的尖背靠椅,是历代帝王在加冕时坐的,据说那是700年前一直使用至今的古董。椅子坐板下有一块大石头,被称为“命运之石”(Scone),它是爱德华一世在13世纪掠夺来的。原来是苏格兰王登基用的,据说现今苏格兰人中,还有人发起要把这块石头取回去的运动。在最里面的亨利七世礼拜堂中,并排陈放着悲剧性的女…[详细]

清光绪四年(1878年)始建,光绪二十六年(1900年)被义和团焚烧,1912年用清廷赔款和法国巴黎传教会集资重新修建。现在的这座南关天主教堂是1912年重新建造的。整个建筑分东、西两个院落,大教堂在东院的北端,南北长66米,宽17米,占地面积达1100平方米,属于“歌德式”建筑,全部用青砖雕造,它的顶端是高高矗立的尖塔,高45米。教堂前面是一大两小三扇门,两侧有成排的尖拱小窗,内有二十四根石柱支撑,穹隆部位镶嵌着巨大花纹,教堂可容一千五百人。教堂之外有森严的高墙围绕。位于沈河区乐郊路40号,始建于清光绪四年(1873年),为法国传教土方若望所建,光绪二十六年(1900年)被义和团焚毁,现存建…[详细]